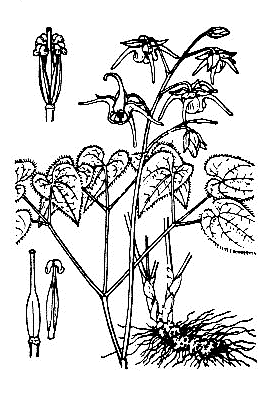

イカリソウ 植物画

イカリソウ

イカリソウは錨草の意で、その花形(かけい)に基(もと)づいて名づけたものである。実際その花はちょうど錨(いかり)を下(さ)げたようなおもしろい姿を呈(てい)しているので、この草を庭に栽(う)えるか、あるいは盆栽(ぼんさい)にしておき、花を咲かすと、すこぶる趣(おもむき)がある。栽培はいたって簡易(かんい)で且(か)つその草もじょうぶであるから、一度栽(う)えておくと毎年その時季(じき)には花が眺(なが)められる。

春に新葉(しんよう)と共(とも)に茎上(けいじょう)に短い花穂(かすい)をなし、数花が咲くのだが、ちょっと他に類のない珍(めずら)しい花形(かけい)である。これを地に栽(う)えるとよく育ち、毎年花が着(つ)く。東京付近のクヌギ林の下などには、諸処に野生しているから、これを採集して来(き)て栽(う)えるとよろしい。種類によっては白花のものもあるが、東京近辺のものはみな淡紫花(たんしか)の品ばかりである。

花には萼(がく)、花弁、雄蕊(ゆうずい)、雌蕊(しずい)が備(そな)わっていて、植物学上でいう完備花(かんびか)をなしている。萼(がく)は元来(がんらい)、八片(へん)よりなっているが、しかしその外側の小さき四片は早く散落(さんらく)し、内側の四片が残って花弁状を呈(てい)し、卵状披針形(らんじょうひしんけい)をなして尖(とが)り平開(へいかい)している。花弁が四個あって、前記残留(ざんりゅう)の四萼片(がくへん)と共(とも)に花の主部をなしており、著(いちじる)しい長距(ちょうきょ)があって四方に突(つ)き出(い)で、下に向かって少しく弯曲(わんきょく)している。すなわちこれが錨(いかり)の手に当たる部である。

この長い距(きょ)の底には、蜜液(みつえき)が分泌(ぶんぴつ)せられていて、花は昆虫の来るのを待っている。この虫媒花(ちゅうばいか)であるイカリソウの花へは長い嘴(くちばし)を出す蝶(ちょう)が訪れ、蜜を吸いに来て頭を花中(かちゅう)へ差し込むときその頭へ花粉を着(つ)けて、これを他の花の花柱(かちゅう)の柱頭(ちゅうとう)へ伝えるのである。そして花柱のもとにある子房(しぼう)が、ついに果実となるのである。

花中(かちゅう)には四雄蕊(ゆうずい)がある。その長い葯(やく)は、葯胞(やくほう)の片(へん)がもとから上の方に巻(ま)き上がって、黄色の花粉を出している特状がある。このような葯(やく)を、植物学上では片裂葯(へんれつやく)と称している。雌蕊(しずい)は一本で、緑色の子房(しぼう)とほとんど同長な花柱(かちゅう)が上に立っており、その頂(いただき)に花頭(かとう)があって花粉を受けている。

葉は、地下茎(ちかけい)から出(い)で立つ一本の長い茎(くき)の頂(いただき)から一方は花穂(かすい)となり、一方はこの葉となって出ていて長柄(ちょうへい)があり、それが三柄(へい)に分かれ、さらにそれが三小柄(しょうへい)に分かれて各小柄(しょうへい)ごとに緑色の一小葉片(しょうようへん)が着(つ)いている。葉片(ようへん)は心臓状卵形で尖(とが)り、葉縁(ようえん)に針状歯(しんじょうし)があり、花後(かご)にはその葉質(ようしつ)が剛(かた)くなる。かく小葉(しょうよう)が一葉(よう)に九片(へん)あるので、それで中国でこの草を三枝(し)九葉草(ようそう)というのだが、淫羊![]() (いんようかく)というのがその本名である。しかしこの淫羊

(いんようかく)というのがその本名である。しかしこの淫羊![]() (いんようかく)の名は、この類の総称のようである。

(いんようかく)の名は、この類の総称のようである。

右漢名(かんめい)(中国名のこと)の淫羊![]() (いんようかく)に就(つ)き、中国の説では、羊がこの葉(

(いんようかく)に就(つ)き、中国の説では、羊がこの葉(![]() (かく))を食えば、一日の間に百遍(ぺん)も雌雄(しゆう)相通(あいつう)ずることができる効力を持っていると信ぜられている。昔からこんな伝説が右のとおり中国にあるので、日本でもこれが成分を研究してみた人があったが、なにもそんな不思議(ふしぎ)な効力はないとの結論で、たちまちその研究熱が覚(さ)めてしまって、今日(こんにち)ではだれもその淫羊

(かく))を食えば、一日の間に百遍(ぺん)も雌雄(しゆう)相通(あいつう)ずることができる効力を持っていると信ぜられている。昔からこんな伝説が右のとおり中国にあるので、日本でもこれが成分を研究してみた人があったが、なにもそんな不思議(ふしぎ)な効力はないとの結論で、たちまちその研究熱が覚(さ)めてしまって、今日(こんにち)ではだれもその淫羊![]() 説(いんようかくせつ)を信ずる馬鹿者(ばかもの)はなくなった。

説(いんようかくせつ)を信ずる馬鹿者(ばかもの)はなくなった。

かのタデ科に属し、地下茎(ちかけい)に塊根(かいこん)のできる何首烏(かしゅう)すなわちツルドクダミも、一時はそれが性欲に利(き)くとて、やはり中国の説がもとで大騒ぎをしてみたが、結局はなんの効(こう)も見つからず、阿呆(あほ)らしいですんでしまった。

イカリソウはヘビノボラズ科に属し、右の名のほかになおクモキリソウ、カリガネソウ、カナビキソウなどの別名がある。

出典 植物知識 牧野富太郎

![]()