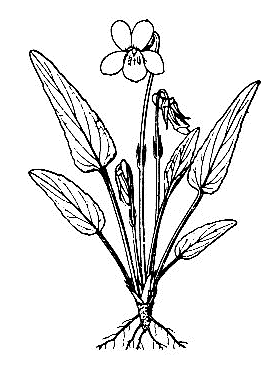

スミレ 植物画

スミレ

春の野といえば、すぐにスミレが連想せられる。実際スミレは春の野に咲く花であるが、しかし人家の庭には栽培してはいない。万葉歌の中にはスミレが出ているから、歌人(かじん)はこれに関心を持っていたことがわかる。すなわちその歌は、「春の野(ぬ)にすみれ摘(つ)みにと来(こ)し吾(あれ)ぞ、野(ぬ)をなつかしみ一夜(ひとよ)宿(ね)にける」である。

スミレは今、いろいろのスミレの種類を総称するような名ともなっていれど、その中で特にスミレというのは、スミレ品類中一等優品で、濃紫色(のうししょく)の花を開く無茎性叢生種(むけいせいそうせいしゅ)の名であって、これを学名では、Viola mandshurica W. Beck. といっている。満州〔中国の東北地方一帯〕にも産するので、それで mandshurica(「満州の」という意味)の種名がついている。

そして日本にはスミレの品種が実に百種ほど(変種を入れるとこれ以上)もあって、これがみなスミレ属 Viola に属する。これによってこれを観(み)れば、日本は実にスミレ品種では世界の一等国といってよい。

スミレ、すなわち Viola mandshurica W. Beck. は宿根草(しゅっこんそう)で、葉は一株(かぶ)に叢生(そうせい)し長葉柄(ちょうようへい)があり、葉面(ようめん)は長形で鈍鋸歯(どんきょし)がある。葉と同じ株(かぶ)から花茎(かけい)を抽(ひ)いて花が咲くのだが、花は茎頂(けいちょう)に一輪(りん)着(つ)き、側方(そくほう)に向こうて開いている。花茎(かけい)にはかならずその途中に狭長(きょうちょう)な苞(ほう)がほとんど対生(たいせい)して着(つ)いており、花には緑色の五萼片(がくへん)と、色のある五花弁(かべん)と、五雄蕊(ゆうずい)と、一雌蕊(しずい)とがある。花茎(かけい)は一株から一、二本、肥(こ)えた株では十本余りも出ることがある。そして濃紫色(のうししょく)の花が、いつも人目(ひとめ)を惹(ひ)くのである。

五片(へん)の花弁中、下方の一花弁には、後(うし)ろに突き出た距(きょ)と称するものを持っている。元来(がんらい)、このスミレの花は虫媒花(ちゅうばいか)なれども、今日(こんにち)ではたいていのスミレ類は果実が稔(みの)らない。そして花の済(す)んだ後に、微小(びしょう)なる閉鎖花(へいさか)がしきりに生じて自家受精(じかじゅせい)をなし、能(よ)く果実ができる特性がある。ゆえにスミレの美花(びか)はまったくむだに咲いているわけだ。しかしここにいう Viola mandshurica W. Beck. のスミレは、その常花(じょうか)の後で能(よ)く果実の稔(みの)っているものを見かけることがある。このスミレもその後では、しきりと閉鎖花(へいさか)によっての果実が続々とできるのである。

いったい、スミレの花は昆虫に対し、とても巧妙(こうみょう)にできている。まず花は側方(そくほう)に向いているので、昆虫が来て止まるに都合(つごう)がよい。花弁は上の方に二片(へん)、両側に二片、下の方に一片がある。そしてこの一片の後方に一つの距(きょ)のあることは、前に記したとおりである。

花が開いていると、たちまち蜜蜂(みつばち)のごとき昆虫の訪問がある。それは花の後(うし)ろにある距(きょ)の中の蜜(みつ)を吸いに来たお客様である。さっそく自分の頭を花中へ突き入れる。そしてその嘴(くちばし)を距(きょ)の中へ突き込むと、その距(きょ)の中に二つの梃子(てこ)のようなものが出ていてそれに触(ふ)れる。この梃子(てこ)ようのものは、五雄蕊(ゆうずい)中の下の二雄蕊(ゆうずい)から突き出たもので、昆虫の嘴(くちばし)がこれに触(ふ)れてそれを動かすために、雄蕊(ゆうずい)の葯(やく)が動き、その葯(やく)からさらさらとした油気(あぶらけ)のない花粉が落ちて来て、昆虫の毛のある頭へ降りかかる。

そしてこの昆虫がよい加減(かげん)蜜(みつ)を吸うたうえは、頭に花粉をつけたままこの花を辞(じ)し去って他の花へ行く。そして同じく花中へ頭を突き込む。その時、前の花から頭へつけて来た花粉を今度の花の花柱(かちゅう)、それはちょうど昆虫の頭のところへ出て来ている花柱の末端(まったん)の柱頭(ちゅうとう)へつける。この柱頭には粘液(ねんえき)が出ていて、持って来た花粉がそれに粘着(ねんちゃく)する。花粉が粘着すると、さっそく花粉管が花粉より延(の)び出て、花柱の中を通って子房(しぼう)の中の卵子(らんし)に達し、それから卵子が生長して種子となるが、それと同時に子房は成熟して果実となるのである。

実にスミレ類は、このように昆虫とは縁の深い関係になっているのである。しかしかく昆虫に努力させても、花が果実を結ばず無駄咲(むだざ)きをしているものが多いのは、まことにもったいなき次第(しだい)である。それはちょうど水仙(すいせん)の花、ヒガンバナの花などと同じ趣(おもむき)である。

スミレの葉は花後(かご)に出るものは、だんだんとその大きさを増し、形も長三角形となって花の時の葉とはだいぶ形が違ってくる。

スミレの果実は三殻片(かくへん)からなっているので、それが開裂(かいれつ)するとまったく三つの殻片(かくへん)に分かれる。そしてその各殻片内(かくへんない)に二列に並(なら)ぶ種子を持っている。殻片(かくへん)が開いたその際は、その種子があたかも舟に乗ったように並んでいるのだが、その殻片(かくへん)がだんだん乾(かわ)くと、その両縁が内方に向こうて収縮(しゅうしゅく)、すなわち押し狭(せば)められ、ついにその種子を圧迫(あっぱく)して急に押し出し、それを遠くへ飛ばすのである。なんの必要があってかく飛ばすのか、それは広く遠近の地面へ苗(なえ)を生(は)えさせんがためなのである。

またそれのみならず、その種子には肉阜(にくふ)(カルンクル)と呼ぶ軟肉(なんにく)が着(つ)いていて、これが蟻(あり)の食物になるものだから、その地面に転(ころ)がっている種子を蟻(あり)が見つけると、みなそれをわが巣(す)に運び入れ、すなわちその軟肉(なんにく)を食い、その堅(かた)い種子をばもはや不用として巣の外へ出し捨てるのである。この出された種子は、その巣の辺で発芽(はつが)するか、あるいは雨水(あまみず)に流され、あるいは風に飛んで、その落ちつく先で発芽する。かくてそのスミレがそこここに繁殖(はんしょく)することになる。このように、この肉阜(にくふ)が着(つ)いている種子はクサノオウ、キケマン、タケニグサなどのものもみなそうで、いずれもみな蟻(あり)へのごちそうを持っているわけだ。かく植物界のことに気をつけると、なかなかおもしろい事柄(ことがら)が見いだされるのである。

春いちはやく紫の花が咲くスミレにツボスミレ(今日(こんにち)の植物界ではこれをタチツボスミレといっていれど、これは畢竟(ひっきょう)不用な名でツボスミレが昔からの本名である)というものがある。このツボスミレもはやく歌人の目にとまり、万葉の歌に

山ぶきの咲きたる野辺(のべ)のつぼすみれ

この春の雨にさかりなりけり

茅花(つばな)抜く浅茅(あさぢ)が原のつぼすみれ

いまさかりなり吾(あ)が恋(おも)ふらくは

がある。このツボスミレは前記のとおり紫花の咲くスミレで、他のスミレよりは早く開花する。野辺(のべ)ではこのツボスミレが最も早く咲き、且(か)つたくさんに咲くので、そこで歌人の心を惹(ひ)きつけたのであろう。ツボスミレは壺(つぼ)(内庭(なかにわ)のこと)スミレ、すなわち庭スミレの意である。花の後(うし)ろの距(きょ)が壺(つぼ)の形をしているからツボスミレという、という古い説はなんら取るに足(た)らない僻事(ひがごと)である。

昔から菫の字をスミレだとしているのは、このうえもない大間違いで、菫はなんらスミレとは関係はない。いくら中国の字典(じてん)を引いて見ても、菫をスミレとする解説はいっこうにない。昔の日本の学者が何に戸惑(とまど)うたか、これをスミレだというのはばからしいことである。それを昔から今日(こんにち)に至るまでのいっさいの日本人が、古い一人の学者にそう瞞着(まんちゃく)せられていたのは、そのおめでたさ加減(かげん)、マーなんということだろう。

菫(きん)という植物は元来(がんらい)、圃(はたけ)に作る蔬菜(そさい)の名であって、また菫菜(きんさい)とも、旱菫(かんきん)とも、旱芹(かんきん)ともいわれている。中国でも作っていれば、また朝鮮にも栽培せられて食用にしている。植物学上の所属はカラカサバナ科で、その学名は Apium graveolens L. である。これは西洋でも食用のため作られていて、かのセロリ(Celery)がそれである。今日(こんにち)ではこの和名(わめい)をオランダミツバというから、すなわち菫は確(たし)かにオランダミツバとせねばならなく、それがけっしてスミレではないことを、だれでも承知していなければならない。昔文禄(ぶんろく)・慶長(けいちょう)の役(えき)の時、加藤清正(きよまさ)が朝鮮からこの種子を持って来たというので、このオランダミツバに昔キヨマサニンジンの名があった。

パンジーはスミレ属の一種で、三色(さんしき)スミレと呼ばれる。すなわち、一花に三つの色があるというのである。

スイート・バイオレットはニオイスミレで園芸品となっている。通常紫色の花が咲き、香(にお)いが高いから、香気(こうき)を好(す)く西洋人に大いに貴(とうと)ばれている。いったい日本人は花の香(にお)いに冷淡(れいたん)で、あまり興味を惹(ひ)かないようだが、西洋人と中国人とはこれに反して非常に花香(かこう)を尊重(そんちょう)する。かの素馨(そけい)〔ジャスミン〕などは大いに中国人に好かれる花の一つで、市場で売っており、薔薇(ばら)の![]() 瑰(まいかい)(日本の学者はハマナシ、すなわち誤っていうハマナスを

瑰(まいかい)(日本の学者はハマナシ、すなわち誤っていうハマナスを![]() 瑰(まいかい)としていれど、それはむろん誤りである)も同国人に貴(とうと)ばれ、その花に佳香(かこう)があるので茶に入れられる。ゆえに Tea rose の名がある。

瑰(まいかい)としていれど、それはむろん誤りである)も同国人に貴(とうと)ばれ、その花に佳香(かこう)があるので茶に入れられる。ゆえに Tea rose の名がある。

出典 植物知識 牧野富太郎

![]()